こんにちは!タンゴです。

日常、夜空の星を眺める余裕がなくても、流星群などの天体ショーのニュースを目にすると、気になって夜空を見つめたくなります。

今回は、三大流星群のひとつでもある、

- しぶんぎ座流星群の由来や歴史

- しぶんぎ座流星群の特徴や肉眼で天体観測できる時期

について解説します。

しぶんぎ座流星群の由来や歴史

流星群は、流星の起こるポイントである放射点の位置を指して、名前がつけられているケースが多いのですが、現在、しぶんぎ座という星座は存在していません。

しぶんぎ座流星群は、うしかい座とりゅう座の境界付近に放射点を持つ流星群で、この場所には、壁面四分儀座という星座が、かつて存在していました。

壁面四分儀座は、四分儀座とも呼ばれており、1795年にフランスの天文学者、ジェローム・ラランドによって設定されました。

その後、1928年に国際天文連盟(現・国際天文学連合)が、星座を整理し、現在の88星座にした時に、四分儀座は正式に廃止され、近くにあったうしかい座とりゅう座の一部として扱われることになります。

それとともに、四分儀座流星群は、りゅう座ι(イオタ)流星群 (英語: ι Draconids) が正式名称になるのですが、流星観測者たちは、慣例的に「四分儀座流星群」を使い続けました。

2009年国際天文学連合総会にて、「Quadrantids」が正式な名称として決定し、これに伴って、日本の国立天文台も「しぶんぎ座流星群」を正式な和名として決定することになりました。

ところで、名前の由来となった壁面四分儀とは、なにか調べてみました。

四分儀は、90°までの角度を測る装置で、プトレマイオスにより、 アストロラーベを上回るものとして提唱されたようです。

アストロラーベは、航海用、天文用、そして四分儀の3タイプがあるようで、中世から19世紀にヨーロッパやイスラム圏で使われた天文計算儀、もしくは観測器として使用されていました。

四分儀にはいくつかの型式があり、壁面四分儀は、壁に直接印をつけて測る壁面計器で、南中時の太陽の高度などを測定するのに使われました。

昔の道具なので、少しわかりにくいので、いくつか画像で紹介します。

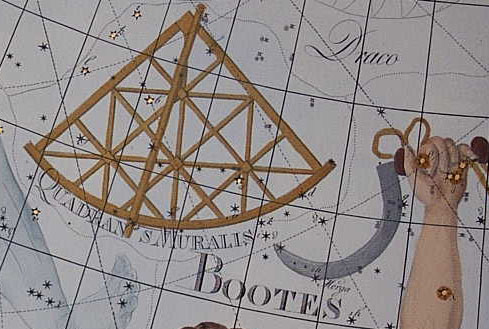

こちらが、壁面四分儀座のイメージです。星座に重ねて四分儀が描かれています。

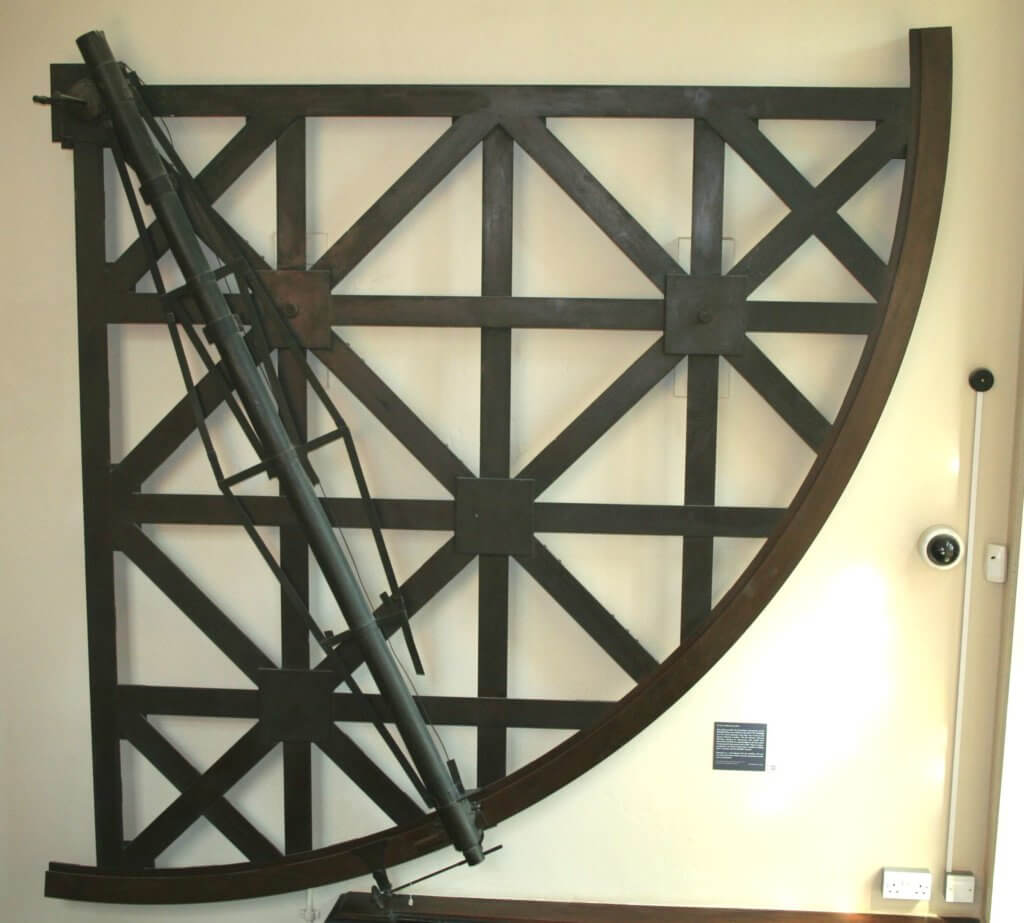

次の画像は、オックスフォード大学の科学史博物館にある1773年ジョン・バード製作の壁面四分儀です。

出典: wikipedia

なんとなくイメージが、つかめたでしょうか?

流星電波観測国際プロジェクトによると、しぶんぎ座流星群の観測の記録については、1825年イタリアでの記録が最古のようで、記録の中心は1900年以降になります。

1864年、1909年、1922年、1965年、1970年、1987年、1992年は,平均的な活動よりも活発な活動が観測されていて、

最近では、2014年は、2009年以降5年ぶりに活発な活動との記録があります。

しぶんぎ座流星群の特徴や肉眼で天体観測できる時期

しぶんぎ座流星群は、三大流星群のひとつで、出現期間は、通常12月28日から1月12日となります。

三大流星群とは、毎年ほぼ安定して流星を観測できるものを指し、しぶんぎ座流星群のほか、ペルセウス座流星群(8月)、ふたご座流星群(12月)があります。

極大時の流星の出現は、1時間あたり20個から40個程度、活発な年には、1時間に60個にもなります。

しぶんぎ座流星群は毎年1月、正月に多くの流星が見られるということで人気ですが、最盛期の期間が、数時間程度と短いため、極大時刻が昼になるか夜になるか、また年によっても当たり外れがある流星群です。

おわりに

この記事では、しぶんぎ座流星群の由来と歴史や観測時期について、解説しました。

星座のストーリーも理解しながら、星空を眺めると、なんとなく創造力が掻き立てられませんか?

現代は、何かと忙しく、合理的で無駄のないことにより多くの価値があると考えられているような気がします。

文明が発達していない古代から、人は空を眺めて創造力を膨らましてきたように、ゆったりと星を眺めて過ごす時間も大切にしたいですね。

コメントを残す